En 2023, les juridictions françaises ont prononcé 543 900 condamnations, sanctionnant environ 891 000 infractions. Parmi ces infractions, 95,2% étaient des délits, 4,5% des contraventions de 5ème classe et 0,3% des crimes.

En 2023, 62 % des infractions criminelles sanctionnées par la justice étaient des viols, faisant de ce crime le plus condamné cette année-là.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, en 2024, 122 600 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie nationales, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023. Parmi ces victimes, 71 100 étaient mineures, représentant 58 % du total. Il est important de noter qu’environ seulement 6 % des victimes de violences sexuelles portent généralement plaintes.

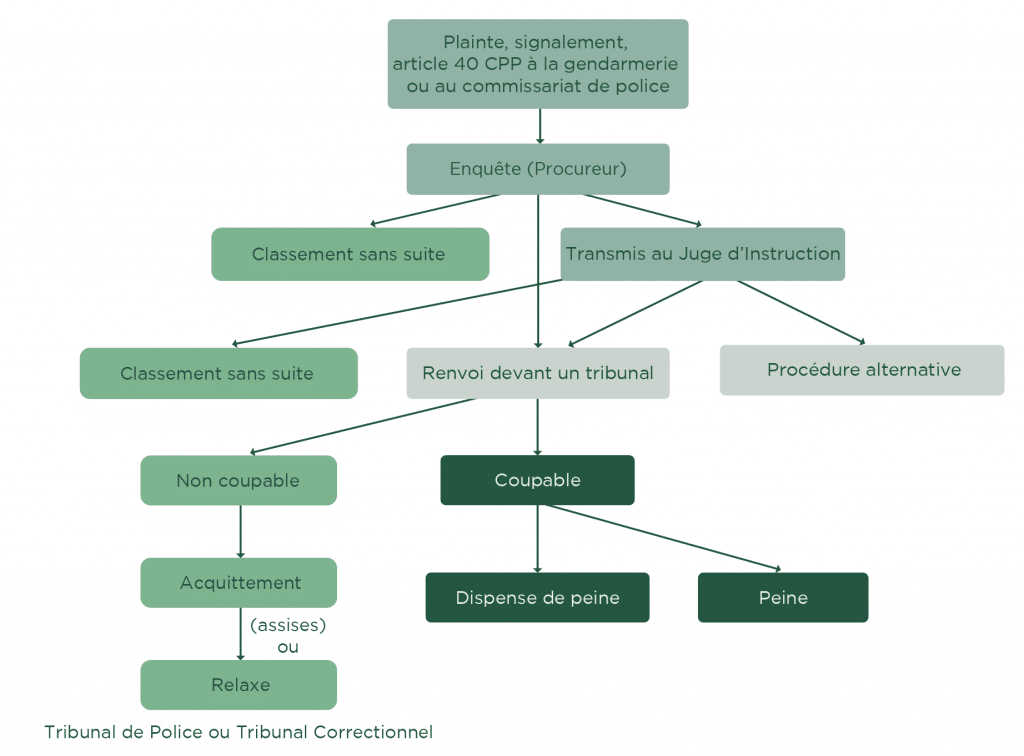

Parmi les plaintes déposées pour violences sexuelles, une grande proportion est classée sans suite. Une étude couvrant la période 2012-2021 révèle que 86 % des affaires de violences sexuelles ont été classées sans suite, principalement en raison d’infractions insuffisamment caractérisées.

Il est nécessaire de préciser qu’en matière de violences sexuelles, le parquet n’est pas uniquement saisi par des plaintes. Il peut l’être à travers des signalements, des informations préoccupantes (en lien avec les CRIP), l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, des dénonciations, constatations, ….

1/10

des victimes de violences sexuelles signale les faits aux autorités

des crimes jugés en cour d’assises sont des viols

6

mois de délais moyen entre les faits et le dépôt de plainte (2023)

Le dépôt d’une plainte

Le dépôt d’une plainte est la première étape du parcours judiciaire et la plus courante. C’est l’acte par lequel une personne signale aux autorités une infraction dont elle a été victime, afin qu’une enquête soit éventuellement ouverte.

Toute personne au courant d’une infraction se doit de le signaler aux autorités.

Il existe plusieurs façons de déposer une plainte en France :

- Au commissariat de police ou à la gendarmerie : la personne peut se rendre sur place pour expliquer les faits. L’agent prend sa déclaration et rédige un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République.

- Par courrier adressé au procureur de la République : un témoignage peut aussi être formulé par écrit et envoyé directement au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction, ou du lieu du domicile de l’auteur présumé ou de la victime. La lettre doit décrire précisément les faits

- En ligne : pour certaines infractions comme les atteintes aux biens (vols, dégradations…), il est possible d’effectuer une pré-plainte. Elle doit ensuite être confirmée au commissariat.

Le plaignant n’a pas besoin d’un avocat à ce stade, mais il peut se faire accompagner par une association d’aide aux victimes, qui peut l’assister juridiquement et psychologiquement.

Il est important de préciser que le dépôt de plainte n’est pas obligatoire pour qu’une enquête soit ouverte. Le procureur de la République peut être saisi par un signalement transmis par un tiers, un professionnel de santé, une association, ou même à la suite d’articles de presse. Ainsi, une victime qui ne souhaite pas (ou ne peut pas) déposer plainte peut néanmoins voir les faits faire l’objet d’un traitement judiciaire.

À noter que le dépôt d’une plainte ne conduit pas automatiquement à l’ouverture d’une enquête. Dès réception, le procureur de la République procède à un premier traitement, qui peut aboutir à un classement sans suite immédiat si les éléments sont insuffisants, si les faits ne sont pas juridiquement qualifiés comme une infraction, ou encore si les faits sont prescrits.

Les délais de prescription peuvent varier notamment en fonction de l’infraction et de l’âge de la victime. Ces dernières années, les délais de prescription pour les violences sexuelles ont été rallongés (cf loi 2018 loi Schiappa et loi 2021).

L’enquête

L’objectif de l’enquête est de vérifier les faits, d’identifier l’auteur présumé de l’infraction et de réunir des éléments de preuve.

Il existe trois types d’enquêtes selon la nature des faits et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis :

- L’enquête de flagrance : elle est ouverte lorsqu’un crime ou un délit vient d’être commis ou est en train de l’être. Elle permet aux forces de l’ordre d’agir rapidement, avec des pouvoirs étendus (perquisitions sans autorisation judiciaire, gardes à vue immédiates, etc.). Elle dure initialement 8 jours, renouvelable une fois.

- L’enquête préliminaire : elle est décidée par le procureur en dehors des situations de flagrance. Elle permet de vérifier les faits de manière plus approfondie. Elle peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années dans les affaires complexes. Le procureur dirige cette enquête, mais les actes sont réalisés par la police ou la gendarmerie.

- L’enquête judiciaire avec commission rogatoire : lorsqu’une affaire présente une certaine complexité ou nécessite des investigations plus poussées, une information judiciaire peut être ouverte. Le juge d’instruction est alors saisi et peut déléguer certains actes d’enquête à la police ou à la gendarmerie par commission rogatoire. Ce cadre donne accès à des actes plus intrusifs (téléchargements de données, mises sur écoute, perquisitions élargies, etc.) et permet la mise en examen.

Dans tous les cas, les enquêteurs, sous l’autorité du procureur, peuvent auditionner les personnes impliquées (victimes, témoins, suspects), effectuer des perquisitions, saisir des objets ou documents utiles, demander des expertises psychologiques ou médicales, voire organiser des confrontations.

Quel est le rôle du procureur de la République ?

Le procureur de la République supervise l’enquête et en oriente le déroulement.

À l’issue de celle-ci, il dispose de plusieurs options :

- Le classement sans suite : plusieurs facteurs peuvent amener le procureur de la République à ne pas poursuivre la personne mise en cause (infraction insuffisamment caractérisée, auteur inconnu, délai de prescription, décès du mis en cause, …). Cette décision n’est pas définitive. Elle peut être contestée par les plaignants avant l’expiration du délai de prescription.

- La poursuite : si l’enquête a permis de réunir des éléments suffisants, le procureur peut :

- Poursuivre l’auteur présumé devant les juridictions compétentes.

- Proposer une alternative aux poursuites, comme un rappel à la loi, une médiation pénale, etc.

- Saisir un juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.

Ces décisions dépendent de la gravité des faits, du préjudice subi ou encore de la personnalité de l’auteur présumé.

L’instruction judiciaire (si applicable)

Elle est dirigée par un juge d’instruction, qui est un magistrat indépendant. Le recours à une information judiciaire est obligatoire pour les crimes. Elle peut également être décidée pour des délits complexes, en cas de pluralité d’auteurs ou de victimes, ou encore si les faits sont anciens et que les preuves sont difficiles à réunir.

Le juge d’instruction est chargé de vérifier s’il existe ou non des charges suffisantes contre l’auteur présumé. Pour cela, il mène une enquête complète en s’appuyant sur des experts et des enquêteurs.

Il ordonne toutes les mesures nécessaires : auditions de la victime, de l’auteur présumé et des témoins, confrontations, expertises médicales ou psychologiques, perquisitions, réquisitions de documents ou encore écoutes téléphoniques. Il peut décider de mettre en examen l’auteur présumé s’il existe des indices graves ou concordants montrant qu’il a pu participer à l’infraction. À ce stade, la personne mise en examen reste présumée innocente.

Selon la gravité des faits et le risque encouru, l’auteur peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, voire en détention provisoire s’il existe un risque de récidive, de pression sur la victime ou de disparition des preuves.

La victime, quant à elle, peut jouer un rôle actif dans cette procédure. En se constituant partie civile, elle prend part à la procédure. Elle peut avoir accès au dossier, peut demander des actes d’investigation, être informée de l’évolution de l’affaire et solliciter des dommages-intérêts. Elle peut être assistée d’un avocat et accompagnée par une association d’aide aux victimes.

L’information judiciaire peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années selon la complexité du dossier. À son terme, le juge d’instruction rend une décision : il peut prononcer un non-lieu, s’il considère que les éléments ne sont pas suffisants pour poursuivre, ou bien renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement.

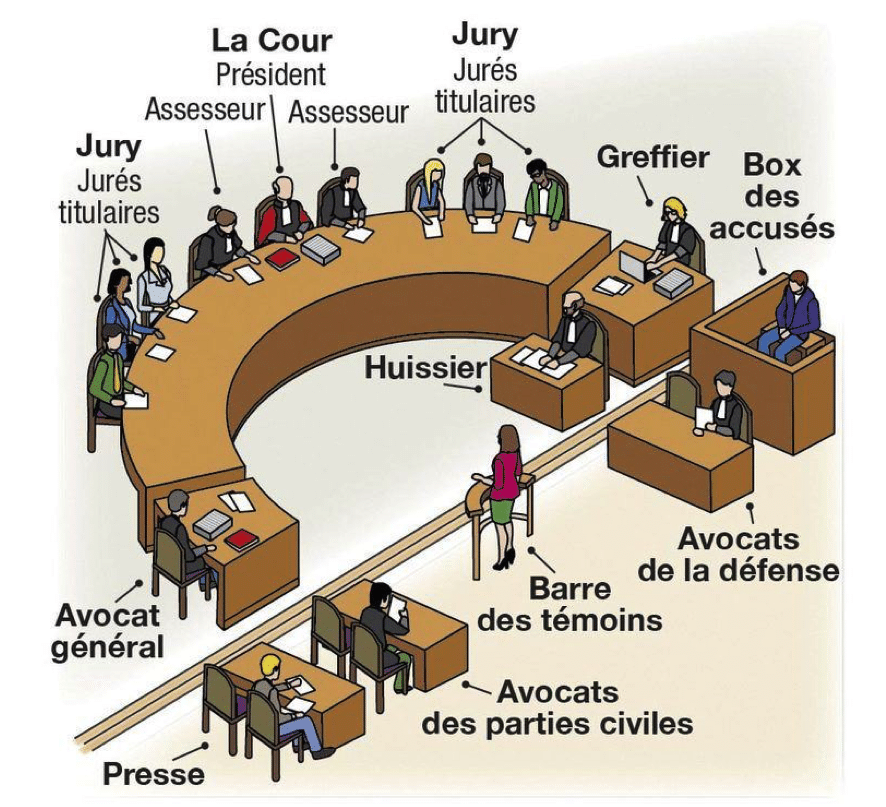

Le jugement

Selon la nature des faits reprochés, le jugement se déroule devant une juridiction différente. Les délits (comme les atteintes sexuelles ou agressions sexuelles) sont jugés par un tribunal correctionnel, tandis que les crimes (comme le viol) sont jugés par une cour criminelle départementale ou, dans certains cas, par la cour d’assises. Chacune de ces juridictions possède ses propres règles de fonctionnement, mais toutes respectent les droits fondamentaux de la défense et des victimes.

Lorsque la personne mise en cause est mineure, la juridiction de jugement peut être différente (tribunal pour enfants ou juge pour enfants).

Le jour de l’audience, les parties sont convoquées : la personne mise en cause, appelée prévenu devant le tribunal correctionnel ou accusé devant une cour criminelle, et la victime, si elle s’est constituée partie civile. L’audience est en principe publique, sauf dans les affaires de violences sexuelles ou de victimes mineures, où le huis clos peut être prononcé automatiquement ou à la demande de la victime afin de protéger son intimité.

L’audience commence par un rappel des faits. Le président de la juridiction lit l’acte de renvoi et interroge le prévenu ou l’accusé sur son identité. Ensuite, les débats s’engagent. Le tribunal entend d’abord l’auteur présumé, puis la victime, les témoins, les experts ainsi que les avocats de chaque partie.

Le ministère public, c’est-à-dire le procureur ou l’avocat général selon la juridiction, expose la position de l’État, analyse les faits et propose une peine. L’avocat de la victime, s’il y en a un, rappelle les conséquences des faits et peut demander une réparation financière. L’avocat de la défense plaide ensuite pour la relaxe ou l’acquittement, ou à défaut, pour une peine adaptée.

La personne poursuivie a toujours la possibilité de s’exprimer en dernier. Après les plaidoiries, le tribunal se retire pour délibérer. Cette phase peut durer de quelques minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours dans les cours criminelles. Le jugement est ensuite rendu publiquement. Le tribunal peut décider de relaxer l’auteur présumé s’il considère que les preuves sont insuffisantes ou contradictoires. Si la culpabilité est reconnue, il prononce une peine (emprisonnement, amende, interdiction de contact, obligation de soins, etc.) et fixe, s’il y a lieu, le montant des dommages-intérêts accordés à la victime.

Il est possible de contester une décision de justice : l’affaire est alors examinée et rejugée par la cour d’appel.

Les suites du jugement

Une fois le jugement rendu, le parcours judiciaire ne s’arrête pas nécessairement là. Selon les décisions prononcées, différentes suites peuvent être envisagées, que ce soit par le biais d’un recours ou par la mise en oeuvre de la peine.

Après un jugement, les parties disposent de délais légaux pour interjeter appel ou, dans certains cas, se pourvoir en cassation. Ces recours permettent de contester une décision.

L’appel est le recours le plus courant. Il consiste à demander à une juridiction supérieure (la cour d’appel) de rejuger l’affaire. Il doit être formé dans un délai de dix jours à compter du jugement. Pendant ce délai, la peine n’est généralement pas encore mise à exécution. En appel, les débats reprennent, de nouveaux éléments peuvent être apportés, et la peine initialement prononcée peut être confirmée, aggravée, allégée, voire annulée. L’appel peut être formé par la personne condamnée, la victime si elle s’est constituée partie civile, ou le ministère public.

Le pourvoi en cassation, lui, ne permet pas de rejuger l’affaire sur le fond. Il vise à vérifier que la loi a bien été appliquée. Ce recours est porté devant la Cour de cassation et ne peut être utilisé qu’après une décision de la cour d’appel. Si la Cour casse la décision, l’affaire est alors renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée.

Lorsque le jugement devient définitif, c’est-à-dire qu’il n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi, la peine prononcée doit être exécutée. L’exécution est pilotée par le procureur de la République ou par le juge de l’application des peines (JAP), en fonction de la nature de la peine. Le JAP joue un rôle essentiel, notamment pour les peines de prison inférieures ou égales à deux ans (ou un an pour les récidivistes), car il peut proposer des aménagements de peine : bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur, libération conditionnelle, etc.

En matière criminelle, l’article 132-18 du code pénal prévoit des peines minimales de privation de liberté. Ainsi, si la juridiction entre en voie de condamnation, elle devra obligatoirement prononcer une peine minimale (notamment en matière de récidive ou lorsque la peine encourue est la réclusion ou détention criminelle à perpétuité). Ce principe vise à encadrer plus strictement la réponse judiciaire aux infractions répétées.

Dans le cas d’une peine d’amende, des services spécialisés assurent le recouvrement. Si la personne condamnée ne paie pas, des majorations peuvent s’appliquer.

Enfin, les peines complémentaires ou obligations civiles envers la victime (comme des dommages et intérêts) peuvent aussi faire l’objet d’un suivi spécifique. Si la personne condamnée ne règle pas les sommes dues, la victime peut recourir à un huissier ou à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), notamment en cas d’insolvabilité. La CIVI peut alors prendre en charge tout ou une partie de l’indemnisation.

Conclusion

Le parcours judiciaire en matière de violences sexuelles est long, complexe et souvent éprouvant pour les victimes.

Il débute par le dépôt d’une plainte ou d’un signalement, qui se poursuit par une enquête (de flagrance, préliminaire ou sous commission rogatoire), et qui peut donner lieu à une instruction judiciaire, puis à un jugement devant la juridiction compétente.

Les chiffres récents montrent une augmentation constante du nombre de violences sexuelles signalées, notamment chez les mineurs, ainsi qu’un taux très élevé de classements sans suite, révélant les difficultés persistantes à caractériser juridiquement ces infractions. Par ailleurs, le faible taux de plainte illustre le manque de confiance des victimes dans le système judiciaire, ou encore la peur, la honte ou le traumatisme qui empêchent souvent de franchir le pas.

Lexique

- Juge d’instruction : Magistrat chargé de diriger l’enquête, de rassembler les preuves et de décider si l’affaire doit être jugée.

- Tribunal correctionnel : Tribunal qui juge les délits (ex : agressions, vols).

- Cour criminelle départementale : Cour qui juge certains crimes graves (comme les viols) sans jury populaire, avec cinq magistrats professionnels.

- Cour d’assises : Cour qui juge les crimes les plus graves (meurtres, viols…), avec un jury populaire et des magistrats.

- Plaidoiries : Derniers discours des avocats à l’audience pour défendre leur client ou demander réparation.

- CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) : Service départemental chargé de recueillir, évaluer et traiter les informations signalant un danger ou un risque de danger pour un mineur.

- Article 40 du code de procédure pénale : Article qui oblige toute autorité publique (comme un fonctionnaire ou un élu) à signaler au procureur de la République une infraction dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

- Juridiction de jugement : Tribunal ou cour chargé de juger une affaire pénale et de décider si la personne poursuivie est coupable ou non, puis de prononcer une peine le cas échéant.

- Acte de renvoi : Décision du juge d’instruction ou du procureur qui ordonne le renvoi d’une affaire devant une juridiction de jugement, une fois l’enquête ou l’instruction terminée. Il expose les faits reprochés et les raisons du renvoi.